Предисловие редактора перевода

Предисловие редактора перевода

Среди множества удивительных загадок, которые живая природа столь щедро расточает перед любознательным натуралистом, одна из самых поразительных – загадка гибридизации. Все знают, например, о верблюдах двугорбых (бактрианах) и одногорбых (дромадерах). Но слышал ли кто-нибудь о «полуторагорбом» верблюде? Оказывается, есть и такие. Когда я впервые попал на полуостров Мангышлак, меня поразило чрезвычайное разнообразие местных верблюдов. В стадах этих животных наравне со стройными, длинноногими и короткошерстными дромадерами и более мощными, приземистыми, мохнатыми бактрианами я увидел множество индивидов, соединявших в себе признаки обоих видов: особей с большим передним горбом и маленьким задним; верблюдов, у которых задний горб возвышался над передним; коротконогих и длинношерстных дромадеров и длинноногих бактрианов с необычно короткой шерстью.

«Так в чем же здесь биологическая загадка?» – спросит читатель. Дело в том, что и внешний облик, и внутреннее строение, и все физиологические функции каждого живого существа находятся под контролем десятков тысяч различных генов, причем эти гены «работают» не в изоляции друг от друга, а в необычайно тесном сотрудничестве. Генный механизм, во много раз более тонкий и сложный, чем любое творение человеческих рук, к тому же уникален для каждого вида. Но как же сохраняется поразительная точность работы такого генного механизма, если он составлен частично из генов одного вида, а частично – другого? Ручные часы, собранные наполовину из деталей марки «Омега», а наполовину – из шестеренок «Зари», едва ли будут ходить. А полуторагорбый верблюд не только с успехом справляется со всеми своими жизненными задачами, но даже способен подарить жизнь новому представителю плеяды полуторагорбых верблюдов.

Получение межвидовых гибридов у верблюдов – это, по существу, дело рук человека. Долгое время считалось, что в дикой природе животные разных видов не спариваются вообще или делают это крайне редко. Сейчас, когда интерес ученых к гибридизации очень возрос, зоологи ежегодно находят и описывают десятки гибридов среди диких животных. Однако межвидовые гибриды в природе довольно редки. Тот факт, что они все же встречаются, подсказывает нам следующую мысль: животные разных видов могут скрещиваться, но обычно избегают этого. Почему? Вероятно, потому, что каждое существо способно отличать себе подобных от представителей других видов и в период размножения ищет общества сородичей, избегая близости с чужаками.

Как же происходит выбор полового партнера? Какими признаками руководствуется животное, делающее «правильный» выбор? И в чем причина тех сравнительно редких ошибок, которые приводят к случаям межвидовой гибридизации? Все эти чрезвычайно увлекательные для биолога вопросы можно решать или непосредственно в природе, наблюдая за дикими животными, или же в условиях лаборатории, где исследователь теми или иными способами ограничивает свободу выбора своих испытуемых, сознательно толкая их на путь «мезальянса». Последний способ обладает рядом преимуществ перед прямыми наблюдениями в природе, поскольку в условиях эксперимента появляется возможность не только тщательно проследить за всеми тонкостями отношений между подопытными животными, но и искусственно создавать всевозможные острые и спорные ситуации.

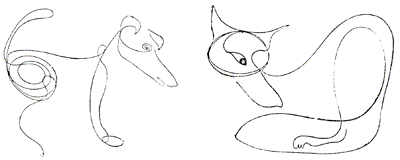

Именно такой путь избрал известный итальянский этолог Данило Майнарди, задавшийся целью изучить вопрос о возможности гибридизации домашней собаки и лисицы. На фоне этого эксперимента автор ставит множество других интересных вопросов, в большей или меньшей степени связанных с проблемой выбора полового партнера у животных – независимо от того, естествен или противоестествен такой выбор. Поэтому при обсуждении столь, казалось бы, частного явления, как взаимоотношения фокстерьера и лисенка, автор нередко уходит в сторону – с тем чтобы разобраться в сущности детских игр у животных, в способах общения особей, ведущих групповой образ жизни, в проблеме одомашнивания. Особое внимание Майнарди уделил явлению запечатления, или импринтинга, в результате которого юное животное «может поверить», что оно принадлежит не к собственному виду, а к тому, среди представителей которого детеныш находился с первых дней жизни.

Итак, многоплановость – несомненное достоинство книги Майнарди. Автор постоянно наталкивает нас на неожиданные сопоставления, на поиски тесных биологических связей между явлениями, которые на первый взгляд кажутся вполне независимыми друг от друга. И перед читателем постепенно вырисовывается истинная картина всей сложности, а порой и противоречивости поведения живых существ.

Вместе с тем книга Майнарди не лишена и некоторых недостатков. Умело вводя читателя в запутанный лабиринт увлекательнейших проблем (тут и сущность «языка» животных, и связь иерархии и пола, и функции игрового поведения), автор порой не выдерживает заданного им общего тона и впадает в несколько упрощенные толкования того или иного явления, а иногда и просто в антропоморфизм.

Одна из устаревших идей, появившаяся в младенческий период этологии (40-е—50-е годы нашего века) как нечто само собой разумеющееся и как будто не требующее специальных доказательств, – это гипотеза об «умиротворяющей» роли инфантильных признаков. Майнарди часто прибегает к этой гипотезе, строя на ней свои рассуждения об эволюции языка животных, об одомашнивании собаки, о происхождении многих экстравагантных собачьих пород. Однако достоверность гипотезы об умиротворяющей функции инфантильных сигналов не только никогда не была подтверждена строгими научными методами, но и в принципе не может быть проверена таким образом.

К сожалению, объем предисловия не позволяет мне сколько-нибудь подробно остановиться на толковании Майнарди тех или иных сигналов «языка» животных и его эволюции. По логике текста книги значения многих таких сигналов столь же однозначно связаны с самими сигналами, как в словах или фразах нашего с вами языка. Отсюда и недоумение, почему, например, волк, подавший «правильный» сигнал подчинения, оказывается тем не менее растерзан своим собратом. А дело здесь, вероятно, в том, что у каждого вида животных один и тот же сигнал в разное время может иметь достаточно разные значения.

Можно было бы высказать еще несколько замечаний по содержанию книги. Трудно, например, согласиться с его утверждением о том, что приручение диких животных и импринтинг – это почти или совсем одно и то же, что мы являемся свидетелями первых этапов одомашнивания (!) шимпанзе и львов.

Но все сказанное отнюдь не умаляет достоинств книги, и я надеюсь, что историю занимательного эксперимента с лисенком Кочисом и фокстерьером Блюе многие читатели прочтут с неподдельным интересом. Наблюдая вместе с автором книги за развитием, играми и взаимоотношениями наших мохнатых питомцев, задавая природе вопросы и получая на них ответы, мы знакомимся со сложными биологическими загадками, немалое число которых еще ждет своего решения.

Е.Н. Панов

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ Собака сопутствует человеку с незапамятных времен. Она первая из животных приручена людьми в раннюю эпоху человеческой истории. Начиная с конца мезолита, когда еще не знали других домашних животных, собаки были единственными помощниками человека в суровой

Предисловие редактора издания на русском языке

Предисловие редактора издания на русском языке Собака живет с человеком по крайней мере более 12 тыс. лет. За это время в разных частях земного шара выведено свыше 300 различных пород и разновидностей. Направленным отбором и селекцией человек создал собак — специалистов

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ Собака, выбегающая без поводка на улицу с интенсивным движением, вдруг резко останавливается, замирает и ждет, когда ее хозяин поднимет руку и даст команду «лежать». Это простое приказание и способность собаки слушаться, возможно, спасли ей жизнь.Вместо того

Предисловие переводчика-редактора

Предисловие переводчика-редактора Перевод книги доктора Грандерат представляет интерес для охотников-любителей, которые сами натаскивают своих легавых собак.В данном руководстве доктор Грандерат — один из лучших дрессировщиков и натасчиков охотничьих собак в ГДР,

Предисловие

Предисловие Я собачник до мозга костей, то есть всю жизнь живу с собаками и могу авторитетно заявить: умнее и преданнее животных на свете нет. Конечно, и среди собачьей братии попадаются отдельные дураки и порядочные хамы, но таких единицы, и, как правило, это разные

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ Когда я была подростком, во время моих летних каникул я помогала старшей сестре Вики и позже работала с профессиональными хэндлерами на выставках. Именно там я впервые увидела хорошо подготовленную по послушанию собаку. В перерывах я наблюдала за рингом, где

Предисловие

Предисловие Нет ни одной такой книги о бультерьерах, кроме книги, написанной моим старым другом Томом Хорнером, к которой я очень хотел, чтобы меня попросили написать предисловие.На то были две причины: во-первых, мы были с ним вместе, когда я воспитывал своего первого

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ Имена и характеры героев этой книги подлинные. Их сходство с любым живым или умершим существом — не случайность. Так задумал автор.Это история обыкновенной собаки, которая очень много значила в жизни нашей семьи.Она прожила с нами в семье одиннадцать лет.

Предисловие

Предисловие Какой породы была собака Баскервилей? А Белый клык? А Муму? Сколько запахов различает ищейка? На каком расстоянии? Может ли собака умереть от тоски по хозяину?На все эти вопросы отвечает очень древняя наука — кинология. «Кинос» — по-гречески — «нос». Наука о

Предисловие

Предисловие Приемно-передающее радио прохрипело сообщение, — и вместе с ним в теплую кабину пикапа вторгся поздний морозный вечер.— Слегла первотелка, живот вздут, выпадение матки. Срочно требуется врач!Голос Джан размеренно диктовал, как проехать к месту

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ Про собак написано много, очень много. «…Никакое другое животное на земном шаре не пользуется таким уважением, дружбой и любовью, какие заслужила себе собака со стороны человека, — читаем мы в замечательной брэмовской „Жизни животных“. — Собака составляет